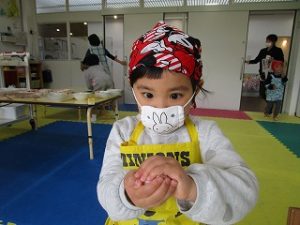

本日は,小麦粉と水を混ぜた感触を味わったり,指先や掌全体をたくさん動かしたりできるように小麦粉粘土あそびをしました。まずは,小麦粉粘土がどのように作られるのかを知るために1人ずつ粉から触ってみました。支援者が「さらさらだね。」「白いね。」と小麦粉の感触や特徴を伝えながら確かめると,自分からにおいを嗅いでみたり指や掌を擦り合わせて感触を味わったりしていました。次に,水と小麦粉を混ぜ合わせて粘土を作っていきます。今回は,感触だけでなく見た目でも楽しめるようにピンクと黄色の色水を使いました。

支援者が混ぜたりこねたりする様子を見て,興味津々にのぞき込む子どもたちです。「こねこね。」「よいしょ。」とリズム良く掛け声に合わせて混ぜると,液体から徐々に固形に変わる過程をじっと見ており,混ぜ終わるまでしっかり待つことができていました。

完成した粘土を子どもたちに渡すと,不思議そうに握ったり千切ったりする子どもや,上から落とした時の音や弾く小麦粉粘土の反応を楽しむ子どもなど,それぞれ自分なりの好きな遊びを見つけて小麦粉粘土を楽しむことができました。

初めて触る子どもは,少し戸惑いながらも徐々に慣れて感触を味わう姿があり,新しい刺激を感じることができたのではないでしょうか。

感触あそびでは,寒天や白玉粉,パン粉,氷などの様々な素材があります。今後の活動でも,感触あそびに取り組んでいくことで指先の動かし方や言葉の表出に繫げていきたいと思います。これからも, 活動を通してたくさんの挑戦や経験を重ねていき,子どもたちがすくすくと成長していく姿を楽しみにしています。(二見)