本日は,室内でしゃぼん玉をしました。まず,事前練習として口をすぼめることができるように,スズランテープやティッシュを細長く裂いたものに息を吹きかけて,ヒラヒラとなびかせる簡単な遊びをしました。支援者が「ふーふーだよ。」と伝えてお手本を提示すると,口をとがらせて息を吹き,ティッシュがなびくと嬉しそうに何度も息を吹き掛けることができました。

次に,支援者がしゃぼん玉を吹くお手本を示すと,丸くてふわふわと浮いているしゃぼん玉を見て,不思議そうに手を差し出したり割れると驚いたりする子どもたちでした。

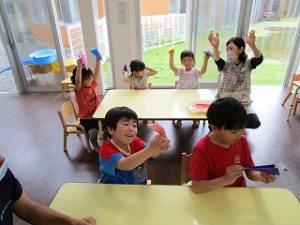

そして,支援者と一緒にしゃぼん玉を飛ばすことに挑戦しました。支援者の動きを見よう見まねで,ストローをくわえてみたり口元をすぼめて力強く吹いたりと,自分なりに工夫して吹こうとする姿を見ることができました。ストローからしゃぼん玉が出てくると,目を丸くしてびっくりする子どもや手を叩いてしゃぼん玉がでてきたことを喜ぶ子どもの姿がありました。

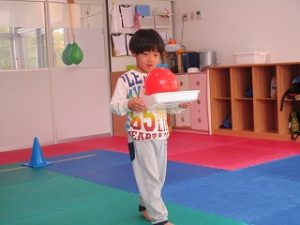

その後は,支援者が飛ばしたしゃぼん玉を追いかけて身体をたくさん動かしました。その時に「もう一回。」,「大きいの。」などと言葉やジェスチャーで自分の気持ちを伝える姿があり,子どもたちの成長を感じることができました。これからも,色々な遊びに挑戦し,気持ちを伝える経験をたくさん設けて言葉の幅を拡げていきます。(二見)