本日は,夏祭りの屋台をモチーフに,相手に伝える意識をもつことをねらいとして,屋台あそびをしました。また,夏祭りの雰囲気を味わうことができるように,自分でデザインした法被を着ることも,活動の1つとして取り入れました。

朝,教室に入ると,吊り下げられた法被を見て「何,これ?」,「これ,着るの?」などと注目の的になっていました。

「朝の準備が終わったら,好きな色の法被を決めてね。」と声を掛けると,いつも以上に素早く準備に取り組む姿がありました。「終わったよ。」,「赤色がいい。」とすぐに伝える様子もみられました。どの色の法被を着るのかを決めたら,法被に飾り付けをしていきます。様々な形の画用紙を貼ったりペンで好きな絵を描いたりしながら,オリジナルの法被を完成させることができました。

完成した法被を着ると「見て,見て!」,「可愛いでしょ?」と,ワクワクした表情で伝える姿がありました。

次は,いよいよ屋台を回ります。2人~3人のグループに分かれ,グループごとに,屋台を回る順番を確認すると「1番は,金魚すくいだよ。」,「2番は,あっちだね。」など,リーダーを中心に話し合いながら,順番に屋台を回ることができました。また,次に行く屋台を確認する際に,お互いが指差しながら「あっちだね。」,「あそこだよ。」と話し,ねらいとしていた“相手に伝えること”を意識できている様子がみられました。途中,2人組のグループの子どもたちが,手を繋ぎながら移動する姿もあり“お友達と一緒に”を意識している様子をみることもできました。

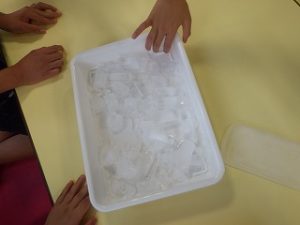

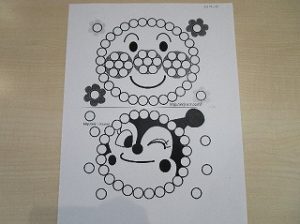

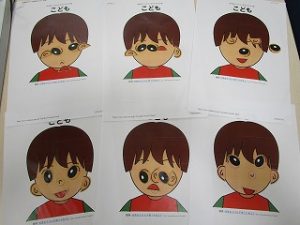

今回は,金魚すくい,射的ゲーム,お菓子の掴み取りの3つの屋台あそびに取り組みました。金魚すくいでは「赤色の魚とボールを取ってね。」,「7個取ってね。」などの課題を設けました。射的ゲームでは,輪ゴムを割り箸の先に引っ掛けることにも挑戦し,指先の細かな動作や優しく丁寧に物を扱うことを意識できました。また,お菓子の掴み取りでは,皆で作ったお菓子をたくさん掴むために,手を目一杯広げる様子がみられました。1度に掴むことができた個数を一緒に数えたりお友達と協力して箱のお菓子が空っぽになるまで掴んだりすることができました。

3つの屋台あそびを通して,色や数の認知,手指の動きや力加減の調整,他者との協力など,さまざまな経験を積み重ねることができました。

活動の振り返りをする際「楽しかった。」,「射的をまたやりたい。」など,満足気に伝える姿が多くみられました。今後も,室内でも季節感を味わいながら楽しめる遊びを考え,子どもたちと一緒に素敵な夏の思い出を作っていきます。(網谷)