先日、給食ではセレクトメニューを実施しました。

利用児童のみなさんはコロッケかチキンカツのどちらか食べたい方を選びます。

まだ料理名の理解が難しい利用者には支援者がイラストを使いながら、”お肉とお芋どっちがいい?”と問いかけました。

触ったり、じっと見たりしながら、食べたい方を指で示して教えてくれました。

セレクトメニューの他の献立はカラフルサラダ、ごはん、スープ、パインでした。

今後も楽しんで給食に参加できるように工夫していきたいと思います☆

先日、給食ではセレクトメニューを実施しました。

利用児童のみなさんはコロッケかチキンカツのどちらか食べたい方を選びます。

まだ料理名の理解が難しい利用者には支援者がイラストを使いながら、”お肉とお芋どっちがいい?”と問いかけました。

触ったり、じっと見たりしながら、食べたい方を指で示して教えてくれました。

セレクトメニューの他の献立はカラフルサラダ、ごはん、スープ、パインでした。

今後も楽しんで給食に参加できるように工夫していきたいと思います☆

今日の献立は鶏肉のマーマレード焼き、野菜チップス(かぼちゃ、ごぼう)、小松菜ともやしの和え物、ごはん、味噌汁です。

給食の野菜チップスは素揚げにしてカリッとした食感にしています。

野菜が苦手な子も好きな食感なため、パクパクと食べてくれる人気メニューです。

ただ、揚げ物は準備や片付けが大変で、特に暑い季節は避けたいものです・・・

油で揚げなくても簡単に作れる方法をご紹介したいと思いますので、ぜひご家庭でも作ってみてください♪

【電子レンジで簡単~野菜チップス~】

①野菜は薄くスライスします。

ゴボウやれんこんなど変色しやすいものは水にさらしておくと仕上がりが良くなります。

②水分をペーパーで拭きとり、オーブンシートに並べて、お好みで塩を振ります。

③電子レンジで約2~3分加熱して完成です。

加熱時間は食材の厚さや種類によって調整してお好みの食感で作ってみてください♪

今日の献立は豚肉の生姜炒め、ミニポテト、小松菜とちくわのマヨ和え、ごはん、けんちん汁でした。

豚肉の生姜炒めはお醤油とお砂糖、みりんで子どもたちの食べやすい甘めの味付けでした。

生姜を使用することで、これから食欲の落ちる季節も食欲増進効果が期待できます。

小松菜とちくわのマヨ和えは、見た目が野菜ということもあり、残念ながら食べ進みはあまり良くありません・・・

しかし、マヨネーズで和えることで、野菜の色が軽減されたり、マヨネーズ味は好きなお子様が多いので、好きな味だと分かれば食べるきっかけになると思います。

提供の仕方もマヨネーズなど好きな調味料を目の前でかける、自分で付けながら食べるなど工夫することで安心感が得られて食べてみようかな、と気持ちに変化が得られるかもしれません。

センターでも個別で対応できる点は提供方法などを工夫して、少しでも食事に変化が出るよう試行錯誤しています。

にじグループでは、

・実際に給食を作っている場所を見て、給食を作っている人たちと関わることで食べ物や人に感謝できるようになる

・食事について知り、考えるきっかけを与えることで、食事に対する気づきを増やし、食態度や食意欲の向上を目指す

ことをねらいとして、食育(給食室見学)を行いました。

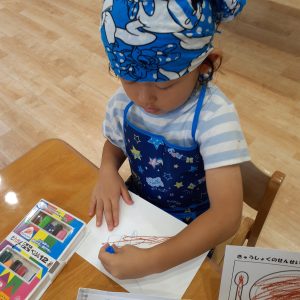

給食室に入る前に、好きな給食の絵を描き、いつも給食を作ってくださる職員の方にお伝えしました。それぞれ好きな給食が違い、みんなの好みを知ることができました。

食室へは、エプロン・三角巾・上履き・マスクを着用して入室しました。

なかなか入れない場所に、入る前からみんな興味津々でした。

お家にある炊飯器やコンロよりもかなり大きなものに、「すごーい!」と感動していました。お話をしっかりと聞いて、実際に食洗器を使用しているところを見せてもらうことができて、大満足な様子な子どもたちでした。

今後も生活で身近な場所へ行き、子どもたちの経験に繋がればいいなと思います。

今日の献立は鶏肉のマーマレード焼き、マカロニサラダ、ごはん、コーンクリームスープ、パインです。

今日の主菜は鶏肉のマーマレード焼きです。

味付けは醤油と甘味はマーマレードジャムのみです。ジャムの甘味でお肉もふっくらと仕上がります♪

デザートはパイナップルでした。

生のパイナップルにはたんぱく質分解酵素が含まれます。

残念ながら、提供したパイナップルは缶詰なので、加熱処理されていて酵素の働きはなくなってしまっているのですが、生のパイナップルはお肉やお魚と組み合わせることで柔らかく仕上がったり、体内でのたんぱく質の分解を助けてくれるので、胃への負担を軽減させてくれる効果もあります。

酢豚にパイナップルを入れるのは賛否がありますが、お肉も柔らかくおいしく仕上がるので、ご家庭でも試してみてください。

手先を使うことを楽しみ、手と目の協応、手指の巧緻性を育てることをねらいとしてシール貼りの活動を行いました。

今回は梅雨の時期に合わせてカタツムリを作りました。支援者が「シール貼りをします!」と言いながらシールを見せると、「早くやりたい!」とやる気いっぱいの子どもたちでした。カタツムリの殻に見立てた丸い画用紙とシールを渡すと、集中してシールを貼っていました。シールをじっくり眺めてから貼る子や、支援者に「赤ちょうだい」と欲しいシールの色を伝えてくれる子もいました。シールを貼るたびに、支援者の顔を見て「できた!」とキラキラの笑顔で伝えてくれる様子がとても素敵でした。

カタツムリの殻にシールを貼り終えたら、目に黒い丸シールを貼って完成です!目の位置や殻の柄が様々で、個性溢れる素敵なカタツムリを作ることができました。カタツムリを作り終えると、支援者の元まで見せに来てくれたり、床に置いて揺れる様子を見たりして楽しんでいた子どもたちでした。今後も子どもたちが楽しんで取り組める活動を取り入れていきたいと思います。

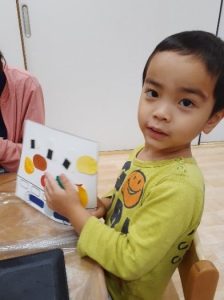

食べ物に興味を持ち、楽しく主体的に食事に参加できるようになることをねらいとして、食育でおべんとうバス作りを行いました。

始めに、絵本「おべんとうバス」の読み聞かせをして、作るお弁当のイメージを持てるようにしました。その後、絵本に出てきた食べ物クイズをしました。おにぎりやハンバーグなどの絵カードを一枚ずつ見ていき、「これなんだ?」の質問に「おにぎり!」「ハンバーグ!」と元気に答えていました。

その後はいよいよメインの「おべんとうバス作り」です。お弁当の具材の裏に貼ってあるテープを剥がし、好きなようにお弁当に貼っていきます。見本を見ながら、同じようにきれいに並べる子もいれば、自分のイメージでお弁当を製作する子もいました。それぞれみんな上手に作ることが出来ていました。出来上がると「かんせーい!」と嬉しそうに見せてくれる子どもたちでした。

今後も子どもたちが食べ物に興味が持ち、楽しく食事に参加できるような活動を取り入れていきたいと思います。

今日の献立は鯖の味噌煮、野菜チップス、おひたし、ごはん、味噌汁でした。

野菜チップスはごぼうとかぼちゃです。

チップスにすることで食感が良くなり、普段の野菜類よりも食べ進みは良いですが、見た目が野菜なので拒否するお子様もいます。

まずは感触遊びや遊び食べ、手づかみ食べのように食材を手で触ることでその食材の食感やその料理について知るきっかけをつくってあげてください☆

そこから食べることに繋がるように流れをつくってあげると良いと思います。

食経験の少ない子どもにとって初めて見る食材や料理が不安なのは当然です。

五感から色々な情報が入るように促し方を工夫してみたり、場合によっては食べ方の見守りも必要になってきます。安心感を与えるためにはご家族で食卓を囲むのも良いですね。

今日の献立はチキンカツ、ツナサラダ、ご飯、味噌汁、バナナです。

チキンカツは衣の食感良く、また適度に硬さがあるので、かじり取る練習やよく噛む練習にもなります。

今日は気温も湿度も高く、夏のような気候でした。

子どもたちは暑さ関係なく、園庭で元気いっぱい遊んでいました。

気温が高くなると、体力を奪われ、エネルギーが不足しやすくなります。

効率よくエネルギー源を確保するにはご飯やパンなどの炭水化物をしっかり摂ることが大切です。

しかし、炭水化物が不足したときにはたんぱく質も重要なエネルギー源になります。

たんぱく質は普段の食事からは意外と不足しやすいです。

お肉やお魚、卵の他に今日のようなツナ缶などの缶詰を取り入れるのも、不足分を補えるのでおすすめです。

炭水化物とたんぱく質をしっかり摂って暑さに負けないからだをつくりましょう☆

今日の給食は鶏肉の照焼き、小松菜ともやしの和えもの、ごはん、味噌汁でした。

リンゴジュースはおやつとして降所前に飲みました。

小松菜はカルシウムを含む野菜のひとつです。

カルシウムは丈夫な骨や歯を作るために必要な栄養素です。

成長期のうちに積極的に摂取することで、体のカルシウムの蓄積量を高めることができ、将来の骨粗しょう症予防にもなります。

カルシウムというと牛乳を思い浮かべると思います。

牛乳はカルシウムの体への吸収率が高く、効率良く摂取することができます。

しかし、牛乳の味や臭い、白い見た目が苦手なお子様も多いと思います。

小松菜の他にもほうれん草や豆腐などの大豆製品にもカルシウムは含まれます。

牛乳や乳製品が苦手という場合は、これらの食材を取り入れてみてください。

蒸しパンやクッキー、パンケーキなどお菓子類にも活用できるので、おやつとしてもおすすめです♪