今日は,今年最後の通所日です。今年を締めくくる活動では,新年の挨拶として送る“年賀状”を作りました。

活動が始まり「年賀状って知ってる?」と問い掛けてみると,「知ってるよ。」,「知らない。」と様々な返事をする子どもたち。見本の年賀状を見せながら「あけましておめでとうの挨拶に使うお手紙を作ります。」と伝えると,「作ってみたい。」,「見たことある。早くしたい!」とやる気満々な様子でした。

さっそく,年賀状作りに取り組んでいきます。まずは,ねずみの形に型抜きされた台紙を使用してスタンプを押していきます。水色,ピンク色,金色の中から好きな色を選び,ポンポンポンと押して,ねずみの形を作ることができました。スタンプを押す最中には「僕も水色が良いから,お友達が終わるまで待ってる。」と話す姿や,スタンプの色付きが薄いと自ら押す力を強くする様子もみられ,子どもたちの成長を感じることができました。

次に“あけましておめでとう”と書かれた丸シールを貼ったり顔写真を貼ったりしました。見本の年賀状を見ながら「ここであってる?」,「“あ”のシールの次は“け”だね。」等,自分で確認して貼り付けることができました。

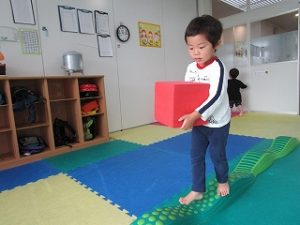

最後に,お正月をモチーフにしたイラストの中から好きな物を3つ選び飾り付けました。貼り付ける際は,紙を押さえながら糊付けをすることができていました。また,今回使用したスティック糊は,糊を付けるために指先に力を入れて側面を押しながら動かす必要があります。イラスト紙の小さい範囲からはみ出さないように,しっかりと手元を見ながら糊付けに取り組んでいました。

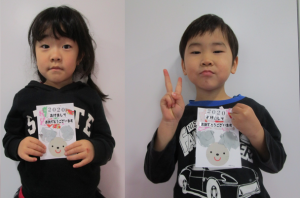

全ての飾り付けが終わると「できたー!」,「見て!」と嬉しそうな表情で完成したことを教えていました。子どもたちが好きな色やイラストを選び,一生懸命取り組み完成した年賀状は,どれも素敵なものばかりでした。

来年も子どもたちのたくさんの成長が見られるように,楽しい活動を計画していきたいと思います。(網谷)