2月6日(土)にめばえ内交流会が行われました。今回は普段のグループではなく,年齢でクラスを分け活動を通して交流を深めました。

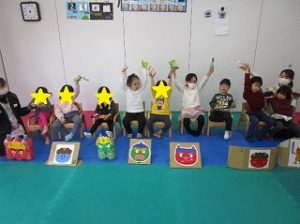

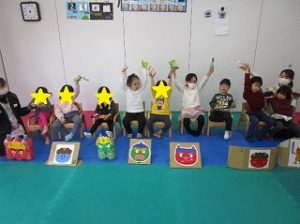

年少・年少以下グループでは,季節感を感じたり活動を楽しんだりすることをねらいとし,はじめに鬼の福笑いを行いました。鬼の形をした2つの段ボールを用意し,顔のパーツの名前や位置を確認した後,1人1パーツずつ貼ってみんなで作りました。パーツを貼るごとに鬼の表情が変わっていく様子を見て,両手を叩いて笑ったりお友達や職員と顔を見合わせて微笑んだりする子どもたちでした。

次に,完成した鬼の箱を使って玉入れをしました。赤と青のボールを用意し,同じ色の箱に入れていきました。にじグループやそらグループのお兄さんがボールを色分けして入れていく様子を見て,ほしグループの子どもたちも模倣しながら同じ色の箱にボールを入れることができました。

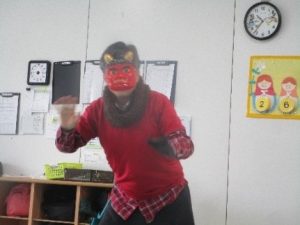

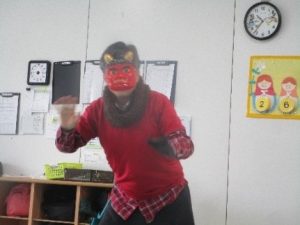

ボールを入れ終わりホッとしていると,活動室の外から物音が…。見ると,施設長鬼が立っていました。涙をみせたり不安そうな表情をしたりしながらも,鬼に向かって思いっきりボールを投げることができました。無事に鬼を倒し,お菓子のプレゼントをもらえて大満足の子どもたちでした!

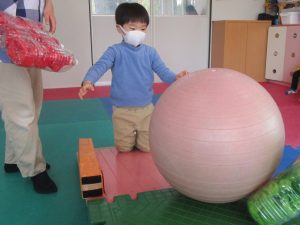

年中・年少グループでは,狙って投げる動作を意識することをねらいとし,ボウリングを行いました。

活動前にはリトミックで緊張をほぐしました。2~3人で手を繋いで歩いたり動物の動きを模倣したりする中で,少しずついつもの元気な様子が見られました。

ペアを組んだ子と協力して自分で選んだボールを鬼の顔が貼られたピンに向かって転がしました。その場でお互いに順番を確認しあったり譲り合ったりする姿もみられました。一つでも倒れるとみんな嬉しそうな表情を見せていました。普段はおとなしく控えめな子も,年下の子や体の小さな子をリードする姿がみられ,新しい一面や成長を発見することができました。

途中でやってきた鬼に対して驚いて固まる様子はありましたが,優しい鬼だとわかると,先ほどのボウリングの要領で退治し,無事に仲直りすることができました。仲直りの印にお菓子をもらい嬉しそうでした。

年長グループでは,力加減や方向を意識して投げることをねらいとし,2チームに分かれて的当てに取り組みました。まず,節分についての話をしながら「鬼に向かって投げる豆の名前を知っているかな?」と質問してみると「大豆だよ。」とすぐに答える姿がありました。

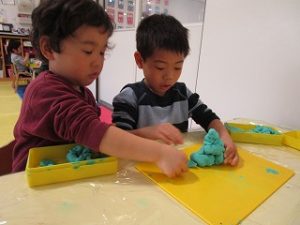

大豆を袋に入れてフェルトで包んだ特製のボールを作り,的当てに挑戦です。「順番に並んで,1つずつ投げてね。」と声を掛けると,スムーズに1列に並ぶ様子がみられ,もうすぐ小学生になるお兄さん,お姉さんの雰囲気を感じることができました。

足元のテープを見て,線よりも前に出ないように意識をしながら,的に目掛けてボールを投げることができており,的に当たって鬼が倒れると「やったー!」,「鬼を倒したよ!」と大きな声で喜ぶ様子がみられました。中には「鬼は外,福は内。」と言いながら投げたり「○○くん頑張って!」と友達を応援したりする様子もみられました。

活動の途中で鬼が現れると,驚きながらも鬼から「みんな一緒に遊ぼう。何して遊ぶ?」と尋ねられると「いいよ。」,「じゃんけんしよう!」と,怖がらずに仲良く遊ぶことができていました。1人ずつ鬼とじゃんけんをして,勝つと鬼からのプレゼントがあり,全員が「ありがとうございます。」とお礼を伝えることができました。

他グループの友達と的当て対決をしたり一緒のチームになったりと,同じ年の友達との交流を深めながら,節分の雰囲気を味わうことができる活動になりました。

日頃別々のクラスで活動している子どもたちが一緒に活動をしたことで,いつもは活動への参加に消極的な子が率先して参加し周りの子どもたちのお手本となったり,職員との関わりが多い子が職員のそばを離れてお友達の動きを模倣したりと,新しい一面を見ることができて嬉しかったです。今後も,他クラスと交流する機会を増やし,子どもたちの成長に繋げていきます!(福山)