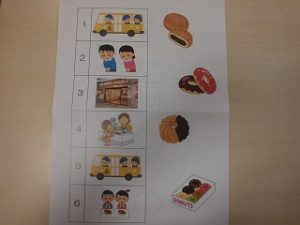

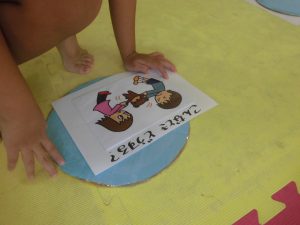

今回そらグループでは,対象の物を認識したり複数の動作を連動させたりすることを目的として輪投げを行いました。まずは,フラフープを両手で持って青色のマットの上に乗るように投げました。

フラフープを見せ「何の形?」と尋ねると「まる!」と子どもたち。形の認識は確実にできている様子です。ガムテープを目印に立ち,職員とフープを両手で下から握って腕を開き,元気に「そーれ!」と投げる子どもたち。

背丈の半分以上のフープを横向きに保持するだけでも大変ですが,見事にマットに着地させることができました。次に,ペットボトルを的にフープを投げました。ペットボトルは空なので少し当たると倒れてしまいます。投げ方を確認しながら近くにある的で数回練習し,成功すると少しペットボトルを離して挑戦です。練習でコツをつかんだのか,離れたペットボトルでも力を加減し的にフープを掛けることができました。

最後は,新聞紙で作った小さい輪を机の上の的に掛かるように投げました。

お手本は片手でしたが,両手で投げる子や片手を机について慎重に掛ける子など,それぞれに的に掛けようとする意識が感じられました。職員と一緒に輪を握って「えい!」,「あ!できた!」と職員とタッチで喜ぶ子供たちでした。

今回の輪投げでは,目印から前に出ない,輪を下から握る,腕を開いて輪を持つ,的を確認する,輪を押し出す,手を離す,とたくさんの動作を使いました。的に集中し前に出てしまう子や足に集中し投げる力が弱くなる子もいましたが,「~しながら○○する。」といった異なる動作が一緒にできるようになると,食器の乗ったお盆を安定して運べたり三輪車に乗れたりなど,できることの幅が広がっていきます。

これからも輪投げだけでなく物を持っての平均台やボールあそびなどを通して「~しながら○○する。」動作の経験ができる活動を行っていきます。(綾織)