日常生活の中でもボタンはとても身近な物ですが,ボタンを掛ける動作は子ども達にとって難しい作業の一つです。めばえでは,あそびを通してボタン掛けの練習をしています。ボタンを掛ける一つの動作でも,ボタンを摘まむ,穴にボタンを通すなど意識をすることがたくさんあります。ボタン掛けは,乳幼児期に獲得してほしい左右の手を一緒に使う動作の「摘まむ。」動作が伴ってきます。

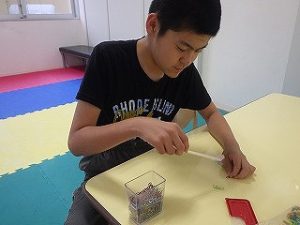

今回は,2種類のボタンを用意してボタン掛けに挑戦しました。

まず,初めにスナップボタンを外したり,付けたりする練習をします。

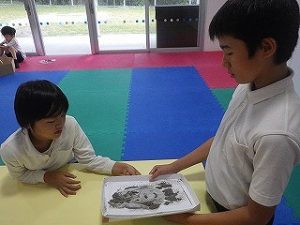

支援者が手本を子ども達の前ですると,じっくり見ていました。「お魚のお腹のボタンをプッチンしてみよう。」,「ボタンの穴にお山を入れてみよう。」などと言葉かけをすることで,できた時の達成感があり,自然と笑顔で「できたよ。」と伝える子ども達でした。自分で頑張ってボタンを外すことができる子どもが多く見られ,とても成長を感じました。ボタンを付けることが難しい際は,一度机に置いてボタンを付ける位置を再度確認したり,子どもの非利き手の動きを支援者が手添えしたりすることで,できた時の喜びを味わえるようにしました。

次は,ボタン掛けをしました。ボタンの位置とボタンホールを確認し,ボタン掛けに挑戦しました。まずは,ボタンホールから少し出した状態で摘み出す練習をして達成感を味わいました。その次のステップで,ボタンをホールに通します。ボタンを「トンネルからこんにちはしてみよう。」とイメージしやすいような声掛けを工夫することで通すことができました。

今回使ったボタン掛けの教材は,支援者の手作りで100円ショップに売っているフェルトやボタンで作ることができるので,ご家庭でも子ども達と一緒に遊びながら練習してみてはいかがでしょうか。

様々なあそびを通して,年齢の異なる子どもの年齢の子どもの個々の発達段階に合わせた支援を工夫しています。ボタン掛けは習慣づけることが大切なので,普段行っている衣服の着脱の際も子どもと一緒に目標を決めながら取り組んでいきます。

(米山)